1.自己保持回路でつくる

このサイトでは主として産業用の制御におけるもっとも基本的な回路である自己保持回路について説明しています。また、その実用における使用方法についても触れています。

今回はその自己保持回路の更なる実用に踏み込んでみたいと思います。

自己保持回路の得意とするものとして「増幅」があります。自己保持回路というよりリレーという機器の特徴というべきでしょうか。

小さなパワーで大きなパワーのコントロールを可能とする、リレーによる自己保持回路の特徴をそのまま実用回路として組み上げてみます。

2.基本的な増幅回路

先ずは基本的な増幅回路です。ここがこの記事での基本となりますのでしっかり押さえていきましょう。

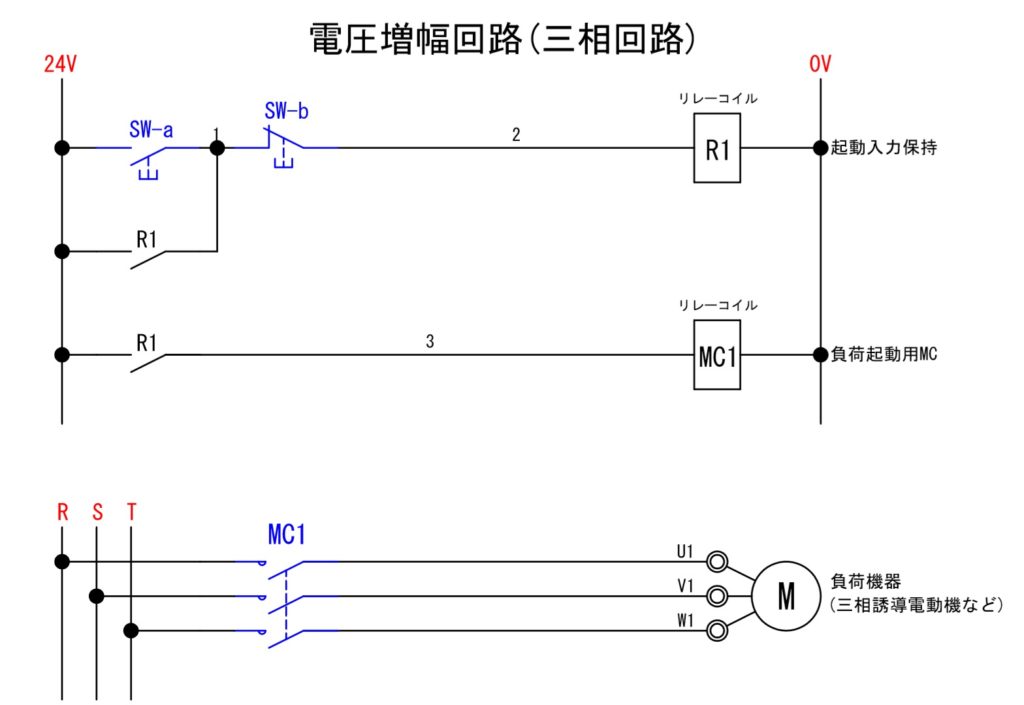

1)産業用途(工業利用)

リレーの最もリレーらしい使い方となります。この回路では補助継電器と電磁接触器を使用します。補助継電器と電磁接触器を使い分けるのには理由があります。

それは各々の接点容量です。補助継電器では一般的なもので3[A]程度、電磁接触器は負荷容量にあわせ様々な接点容量を選択可能です。小さな制御電源で大きな駆動電源を制御するのですから必然的に選定部品が変わるわけですね。

更にこの回路では直流の制御電源で三相交流を駆動しています。このようにギャップのある回路でもリレーによる自己保持で制御することができます。

また、余談ですが図中の電動機へ接続されている配線途中にある二重丸について、これは操作盤や制御盤の外に位置するものを接続していることを意味します。今回は省略されていますが、三相動力電源などの引き込みにももちろん使用します。

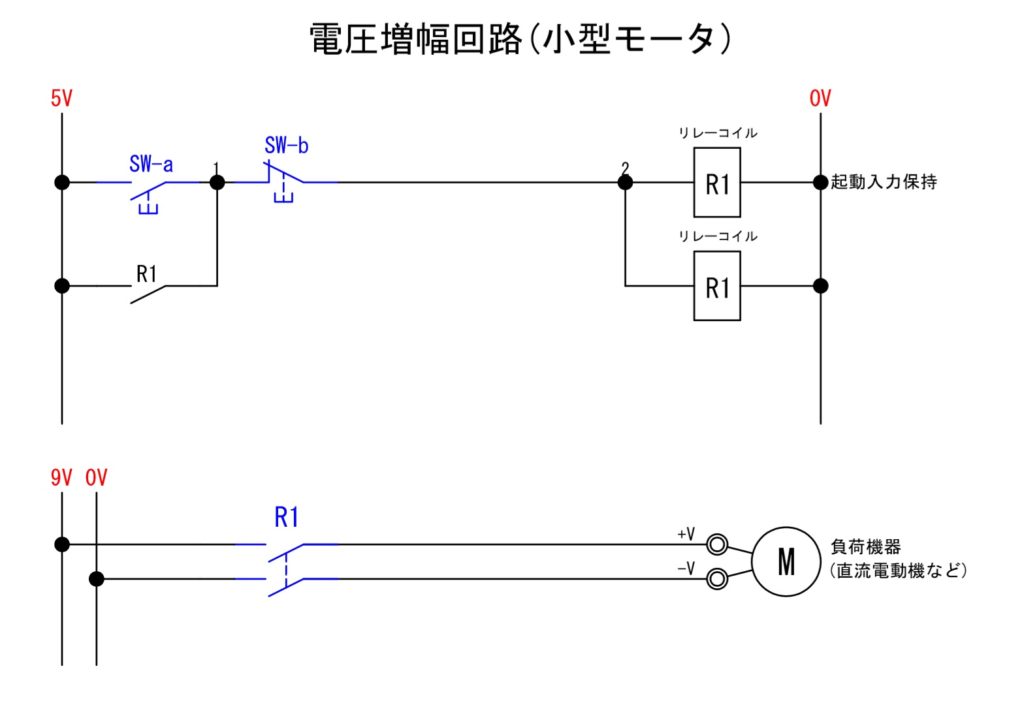

2)小型モーター

こちらは身近で工作できる例です。

DC5[V]の制御電源でDC9[V]の駆動電源を制御する回路です。

ギャップの大きな産業用途の増幅回路に比べシンプルでわかりやすい回路になっています。

なお、この回路で「R1」を二つ利用していますが、その理由は小さなリレーゆえの接点数の少なさにあります。DC12[V]以上で使用するコイルをもつリレーでは接点数もc接点で四つ程ありますが、DC12[V]未満のコイルをもつ小さなリレーでは接点数は多くて二つが一般的です。接点数が足りないときにはこのように同時動作する複数のコイルを設けます。図面では掛け算表記で省略する場合もあります(後に出てきています)。

また仕様書などで接点数,補助接点数を確認する場合「2a2b」や「4c」などといった表記を確認することとなります。これは前者が「二つのa接点と二つのb接点」があるという意味で、後者が「四つのc接点」があるという意味です。

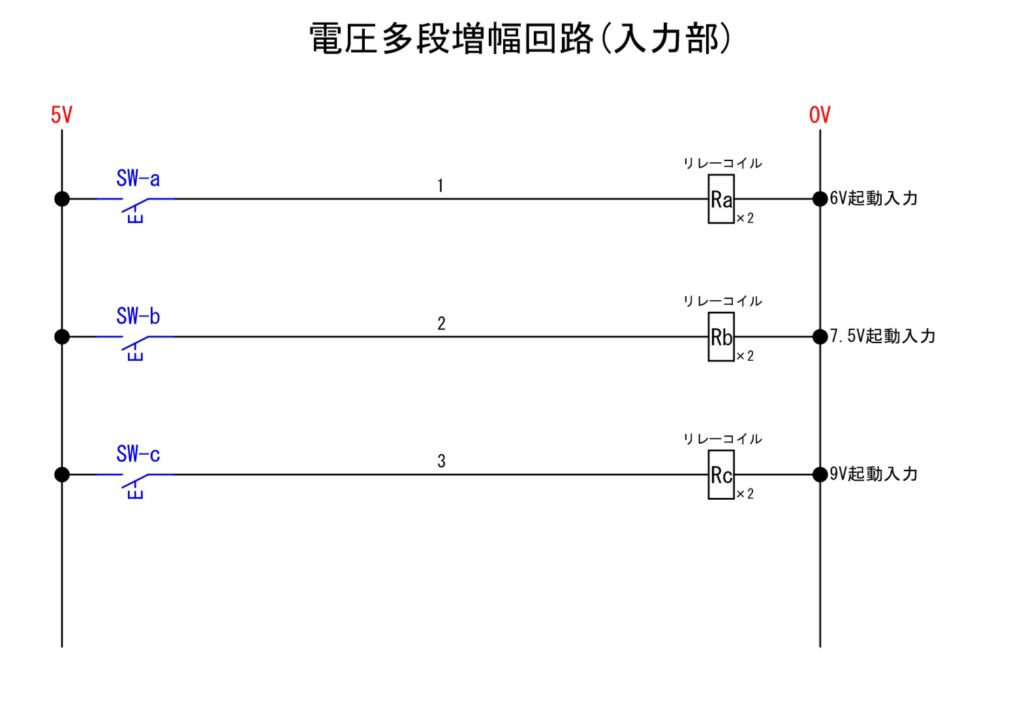

3.多段増幅回路

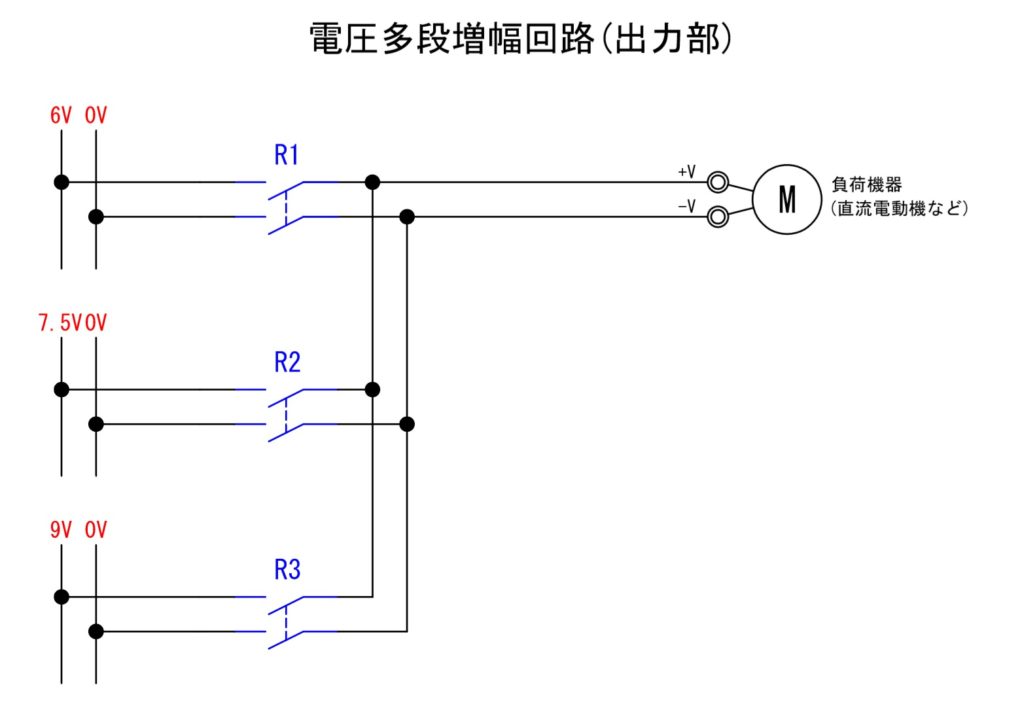

先程の増幅回路の考え方をそのまま利用して三段増幅をしてみます。こちらも試しやすい小型モーターを例にあげます。

電圧適用範囲が4.5〜9.6[V]のモーターを多段電圧増幅により多段速度制御に利用します。直流電動機の回転速度は電圧に比例しますので適用範囲内での電圧の増減は回転数の増減として反映されます。

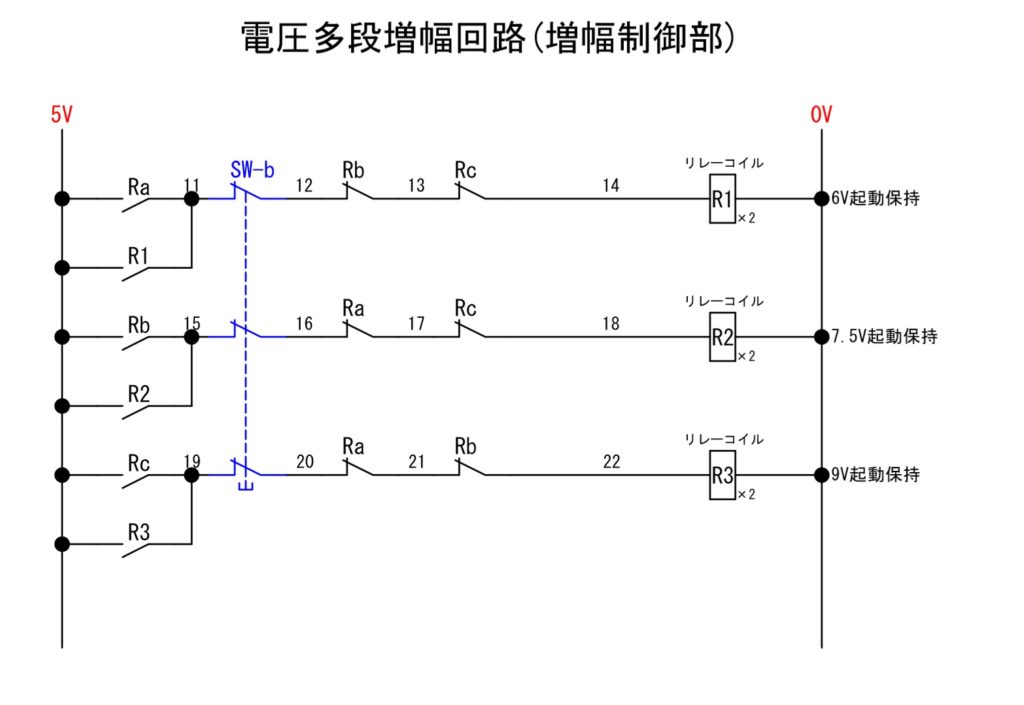

なお、先程記述しました接点数確保のための複数リレー利用がこちらでは掛け算表記で書込まれています。

図は直流電動機に6[V],7.5[V],9[V]をそれぞれ印加する回路です。接点入力部と増幅制御部,出力部に分けて図面を作成しています。押しボタンスイッチで同時に多くの接点を操作可能なら入力部と制御部を統合可能です。しかしながら少容量の回路部品は複数の接点数があるものは少ないので今回はこのような表現にしています。

図は直流電動機に6[V],7.5[V],9[V]をそれぞれ印加する回路です。接点入力部と増幅制御部,出力部に分けて図面を作成しています。押しボタンスイッチで同時に多くの接点を操作可能なら入力部と制御部を統合可能です。しかしながら少容量の回路部品は複数の接点数があるものは少ないので今回はこのような表現にしています。

この回路の用途についてはすぐに思いつくもので扇風機の「弱」「中」「強」の変更です。その他にはおもちゃのコントロールカーなどのギアチェンジのような動作に応用できます。

4.安全に確実に理解を深める

制御する対象が電気的に小さくなればなるほど、最早リレーの出番は少なくなり代わりにトランジスタなどが利用されます。しかし逆を言えば、対象が電気的に大きければリレーによる制御が大活躍するということです。

この記事ではリレーを使うには少し小さい負荷での説明をしましたが、先に述べたとおり、実験する場合に試しやすい範囲を狙った結果です。DC5~9[V]はバッテリーや乾電池で簡単につくり出すことができます。スイッチやリレーもそんなに高価格なものではありません。しかし、電源やリレーの仕様はしっかりとおさえておかなければなりません。

回路図の理解と同じくらい部品の使用範囲の理解も必要ですが、いずれも実践することで早く理解にたどりつけます。試作には小容量低電圧がより安全で安価ですが、甘くみてしまうと思わぬケガなどを招いてしまいますので注意はいつでも必要です。短絡や電圧の逆印加などに注意して慎重に施工(工作)をすすめることで一歩ずつ確実な理解を目指しましょう。